「DQの数値が出ました」と言われたけど、どう受け止めればいいの?

お子さんの発達を見守る中で、支援センターや医療機関などから「DQは○○でした」と伝えられることがあります。そのとき、

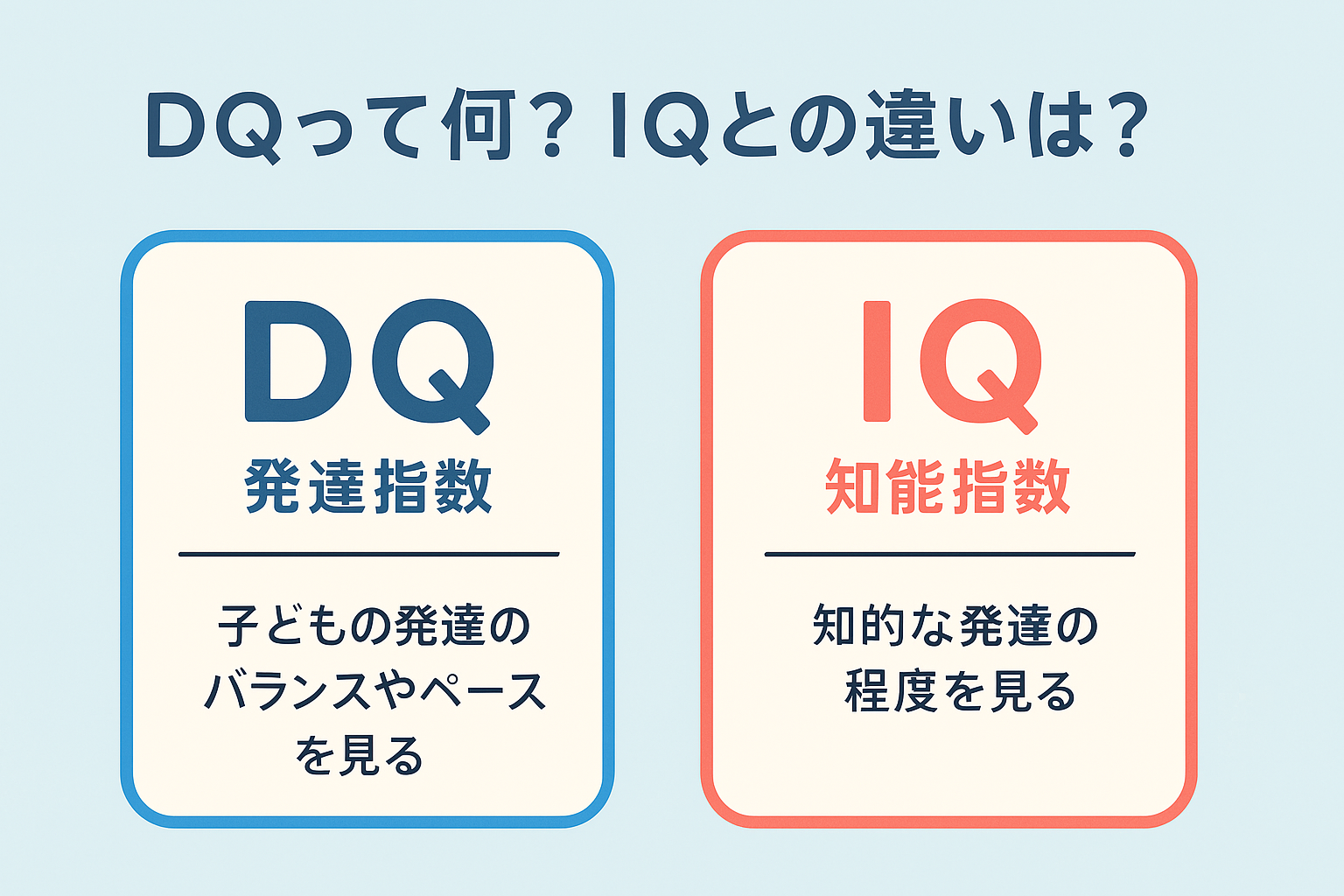

「DQって何?IQとどう違うの?」

「うちの子、大丈夫なんだろうか…」

と、戸惑ったり、不安に感じたりする方も少なくありません。

この記事では、幼児期に広く使われている2つの代表的な発達検査――

田中ビネー式知能検査と新版K式発達検査――を比較しながら、DQとIQのちがいについて、やさしく解説します。

IQとは?(田中ビネー式知能検査)

IQは「知的な発達の程度」を表す数値です。

田中ビネー式では、言語の理解、記憶、数的な課題、推論などに取り組みながら、その子の思考力や理解力が、年齢相応にどの程度育っているかを見ます。

- IQ = 精神年齢 ÷ 実年齢 × 100

- 例:5歳のお子さんが、5、6歳相当の課題を全て解けた場合、IQは約120になります。

📌 平均的なIQは「100」を中心とした幅で見る

IQは、平均が100、標準範囲はおよそ85~115とされており、

この範囲に入っていれば、「年齢相応の発達」と見なされます。

DQとは?(新版K式発達検査)

一方、DQは子どもの発達のバランスやペースを表す指標です。

新版K式では、「姿勢・運動」「認知・適応」「言語・社会性」など、日常生活にかかわる広い範囲の発達を見ていきます。

- DQ = 発達年齢 ÷ 実年齢 × 100

- 領域ごとにDQが出るため、「得意なところ」や「ゆっくりな部分」がより詳しくわかります。

📌 DQの平均値も「100」。おおむね70~130の範囲が多い

DQもIQと同様に、100を平均として考えます。

70~130の間に収まる子が多く、70未満で「年齢に比べてややゆっくり」とされることがありますが、個々の状況によって異なります。

IQとDQのちがいをやさしく整理すると…

| 比較項目 | IQ(田中ビネー) | DQ(新版K式) |

|---|---|---|

| 測る内容 | 思考力・理解力などの知的発達 | 言語、運動、社会性など日常的な発達全体 |

| 数値の出方 | 1つのIQ | 領域ごとのDQが出る |

| 平均値 | IQ 100が基準、85〜115が標準 | DQ 100が基準、70〜130が多い範囲 |

| 目的 | 知的な支援ニーズを把握 | 発達の得意・苦手を知り支援に活かす |

DQやIQが「低め」と言われたら…

大切なのは、数値そのものにとらわれすぎないことです。

検査は、ラベルを貼るためのものではなく、今の発達の状態を知って、どう関わっていけばいいかを一緒に考えるためのツールです。

たとえ数値が平均より下回っていたとしても、それは「遅れている」のではなく、その子のペースで育っているということ。

必要なサポートがあれば、それを早く届けるためのヒントとして、検査結果を活用していきましょう。

何度も検査を受けると、結果は変わる?

基本的に、同じ検査は半年間受けることができません。しかし、お子さんのその日の気分や体調によって、数値が10ほど上下することもありますので、幼児期に何度か検査を受けてみることもお勧めしています。

就学先を支援学校にするのか、支援学級にするのか?放課後等デイサービスを使うべきかどうか?悩まれたら、相談支援専門員が担当者会議を開いて、園や事業所での様子と先生方の意見を聞ける場を設けます。ご相談ください。

コメント